texts

TTrioreau - Hervé Trioreau / 1995 - 2007

Ses propositions s’inscrivent dans une réflexion liée à la nature du réseau urbain. Ses installations agissent sur la structure même de l’espace construit. Elles mettent en place des déplacements qui en perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture. Son travail intervient dans les intervalles urbains ; il établit des jonctions dans les rapports intériorité / extériorité. Prenant en compte les enjeux liés à l’urbanisme, et ne visant pas à la seule représentation, il crée nécessairement « in situ » et principalement hors des lieux d’exposition. TTrioreau, se concentre sur l'analyse des structures du tissu urbain. Ses interventions dans l'état des choses en architecture sont souvent très radicales et contraires aux idées établies sur le rôle et le sens du domaine de construction. Dans son système des transformations, le dedans et le dehors ne représentent que deux notions relatives, ainsi que le rapport entre le tout et le détail, entre l'espace réel et l'espace imaginaire. Là où l'on construit, on démolit également : la ville et les bâtiments sont des variables soumises à la logique du marché. Les édifices perdent leur caractère prestigieux de création architecturale pour devenir juste une bonne occasion pour l'investissement du capital qui, au moment où il ne rapportera plus, se déplacera ailleurs en laissant ces maisons se dégrader. Seuls les documents et les maquettes résistent à ces manipulations du marché. Les dispositifs de TTrioreau agissent sur les zones urbaines, sur leurs murs et leur mémoire. Cherchant à inclure tous les possibles ou devenirs, il crée des territoires hybrides qui se constituent par défaut ou hégémonie et mettent le corps à l’épreuve en le privant des partitions habituelles. Ce sont des espaces transgressés ou transgressifs qui n’offrent pas d’équilibre définitif puisque la limite s’estompe au profit de l’interférence. Si le changement paraît toujours imminent, il est en réalité déjà effectif : sans véritable lieu d’existence, il investit l’ensemble d’un territoire, le transforme en une zone hybride d’où les frontières se retirent. TTrioreau exhibe la production de structures anomales, immanente au champ de normalisation urbaine. L'architecture n'est statique que par l'identité contrôlée que celle-ci assigne. En proposant une perspective alternative, l'installation l'inscrit comme processus polémique. Elle interroge notre confiance en la solidité structurelle du bâtiment, en son immobilité et sa permanence, pour le décrire comme intervalle, passage, transition…

La formation de compromis

[…] Le XIXème et surtout le XXème siècle sont riches d’interrogations sur la perception de la réalité. Mais, ce qui semble inédit, c’est cette volonté de convoquer la sphère de l’intime (souvent sur un mode faussement psychanalytique) tout en jouant sur la qualité de l’information transmise (ou sur son brouillage). L’idéal bourgeois d’un espace public, idéal forgé au temps des Lumières et qui présupposait que l’articulation entre espace public et espace privé permettait justement l’autonomisation et l’émancipation de l’individu, cet idéal donc avait définitivement vécu. C’est à partir de ce constat que travaille TTrioreau – avec son dépeçage méthodique des idéaux liés à l’espace public moderne. […]

Damien Sausset, La formation de compromis, La scène française, Art Press 2, p. 114-125, numéro 01, mai-juin-juillet 2006

Du monument au document

Comment qualifier l’espace urbain à l’heure du junkspace et de la ville générique de Rem Koolhaas, ou encore des expériences de l’« art contextuel » ? La ville n’est-elle que le produit d’une série de phénomènes chaotiques, soumise à une flexibilité, une mobilité permanentes, sans fondation possible ? Quel statut a l’espace public ?

L’espace de la ville apparaît en effet comme un palimpseste d’objets autonomes qui entretiennent avec le territoire des relations éphémères et dont les usages et les fonctions changent.

S’il n’y a plus de fondations, si l’espace privé ne cesse d’envahir l’espace public, si le consensus n’est plus possible, que serait un monument contemporain dans l’espace urbain ? De quelles valeurs serait-il le véhicule ?

Pourrait-il nous aider à penser la fondation à nouveau, autrement ?

L’usure de l’espace public

L’envahissement par la technique

Les villes actuelles sont peuplées des restes de la révolution industrielle du XIXe siècle. Il faut s’arrêter un moment sur cette naissance, lorsque les anciennes formes de travail ont été écrasées par le travail à but économique né de l’industrialisme : le travail rémunéré, par lequel nous acquérons une identité sociale, une place dans le système social et économique. Le travail est considéré comme un devoir moral, une obligation sociale. Une idéologie du travail se met en place, qui tient pour acquis que plus chacun travaille, mieux tout le monde s’en trouve, tandis que ceux qui travaillent peu ou pas portent un préjudice à la collectivité et ne méritent pas d’en être membres.

La technique apparaît dans sa forme moderne en même temps que l’avènement des sociétés industrielles capitalistes : le travail est lié à l’idée de technique, de technicité, il est spécialisé. Travailler dans le système moderne, c’est mettre en valeur sa capacité à utiliser et à savoir optimiser une technique donnée, c’est augmenter toujours plus ses compétences. La science économique régit et standardise l’ensemble des activités humaines.

Cet envahissement est une naturalisation. Technique et travail agissent en effet comme des nouvelles formes de naturalisation : asservissement de l’homme, soumission à la rationalité économique (rendement, performance, rentabilité, productivité, automatisation…). La technique apparaît comme un nouvel instrument de domination. L’homme instrumentalisant s’est substitué à l’homme pensant et agissant. Tout est moyen en vue d’une fin, tout est surenchère : « le progrès technique produit lui-même, en même temps que des méthodes qu’on n’a pas prévues, aussi les finalités d’emploi qui n’ont pas non plus été planifiées » . On ne fait plus de distinction entre les différentes formes de relations à la technique. Et ainsi s’organise cette « civilisation froide » dont les « rapports froids, fonctionnels, calculés, formalisés, font des individus vivants des étrangers au monde réifié qui est pourtant leur produit, et où une formidable inventivité technique va de pair avec le dépérissement de l’art de vivre, de la communicativité, de la spontanéité » .

L’envahissement par le privé

Le « privé » s’incarne dans la domination de la vie quotidienne, dans ce moment où l’espace public devient entièrement dévolu à ses satisfactions.

Le « privé », c’est aussi l’exaltation de l’individualité, de l’individualisme.

Des artistes ont fortement contribué à répondre à cet envahissement, en introduisant de nouveaux modes de questionnement de l’espace public : c’est l’exemple de Sylvie Blocher qui, parce qu’elle interroge sans relâche les liens entre sphère privée et sphère publique dans son travail, propose également une nouvelle définition de l’idée d’autorité. Autorité qui, elle-même, pourrait nous guider vers une nouvelle définition du monument…

10 minutes de liberté, Living pictures, 1998-2002

A l’invitation d’un enseignant d’un collège d’une banlieue du Nord de la France, l’artiste fait la proposition suivante : cinq cents personnes de l’établissement, élèves, enseignants, personnels administratifs et techniques, etc., sont invités à écrire une phrase concernant quelque chose qu’ils gardent habituellement sous silence, phrase qui sera ensuite imprimée sur un tee-shirt. Il s’agit de « tester notre propre distance face à la liberté ». Tout reste secret jusqu’à ce jour où chacun enfile son tee-shirt et se retrouve dans la cour du collège, au moment de la récréation. Puis, Sylvie Blocher propose à chacun d’être filmé, restant le temps qu’il souhaite face à la caméra, avec comme seule contrainte de mettre de l’autre côté de la caméra, fictivement, un visage ami ou ennemi. Une certaine idée de l’intime, du privé, se dégage de la proposition de l’artiste : pas le privé au sens de ce qui se réduit à la vie biologique, soumise à la reproduction des mêmes gestes (manger, se reproduire) ; pas celle d’un « moi je » qui veut tout, ici et maintenant, qui se réduit à son désir de consommation. Pas celle non plus de la conversation privée, qui tend à « instrumentaliser le dire et à annexer l’autre au nom de l’impératif communicationnel » : apparaît alors une « nouvelle communauté de parole, faite de dissemblances, de disjonctions et de ruptures dont témoignent les vacances dans le dire, les hésitations et les balbutiements des Modèles » . Un intime propre à chacun, inhabituel, demeurant parfois énigmatique aux yeux des autres. Parmi les phrases imprimées sur les tee-shirts, on peut ainsi lire : « j’aime les animaux vivants », « j’ai souvent envie d’aller ailleurs », « les plus gênés s’en vont », « la vie est un enfer », « grand-mère, je veux que tu renaisses », etc. Sylvie Blocher opère un renversement : ce qui était habituellement dissimulé, enfoui, privé, est apparu au sein d’un espace collectif, public. Chacun y exerce sur l’autre une autorité d’un nouveau genre ; pas d’ostentation, pas de violence ni d’agressivité mais une nouvelle réciprocité : « c’est cela une Living picture, un visage vivant qui se retire du champ social pour s’infiltrer dans l’art par une partie non mise à vue du Moi » . Ce questionnement sur les relations entre privé et public s’accompagne également d’une manière de considérer le champ de l’art selon une certaine conception de l’autorité (de l’artiste, de l’art, de l’œuvre d’art) : à travers l’élaboration d’un art anti-épique, anti-ostentatoire, anti-monumental, en quelque sorte.

L’envahissement par le « social »

C’est la fin de la séparation entre domaine public et domaine privé, entre les activités de la cité et les activités du commerce, du monde marchand : c’est l’envahissement de la sphère privée, initialement sphère du foyer, de la famille, par l’économie puis le transfert de cette économie aux préoccupations collectives. Dans le monde moderne, privé et public se recouvrent constamment.

C’est l’espace de la consommation, du commerce, du « shopping ». C’est la victoire du « social », ce moment où le comportement se substitue à l’action comme mode de relation primordial entre les hommes : le conformisme, le comportement social sont devenus les normes de tous les domaines de l’existence (école, travail, politique…).

Face à ces phénomènes d’envahissement de la sphère publique, la « résistance » de Jean-Pierre Raynaud apparaît comme un exemple intéressant, dans son projet de Tour aux Minguettes, à Vénissieux, au sein d’un quartier en réhabilitation (1986) : l’artiste semble vouloir y questionner la signification du monument à l’heure de la crise de la modernité. Il s’agit d’ « immoler l’une des tours restantes et désertée par ses habitants en la tapissant de 9000 mètres carrés de carreaux de céramique blanche sertis de ciment noir ; recouvrir tout, les portes, les fenêtres, les loggias ; édifier là, non pas une œuvre dont le parti pris forcément esthétique me paraissait un affront pour la population, mais livrer aux autres quelque chose qui ait à voir avec leur mémoire » . Sous la céramique, apparaît un immeuble hanté par la présence de ceux qui y ont vécu et y sont morts. L’architecture s’articule selon un balancement permanent entre présence et absence : la nouvelle tour apparaît en effet comme une réserve de significations, un objet questionnant, dont le sens est comme suspendu, entre ce qui s’est passé dans ce lieu et ce qui est à venir. De l’objet usuel (l’immeuble d’habitation), on est passé à une sorte d’objet utopique qui n’a plus d’utilité évidente, immédiate ; un monolithe blanc, silencieux, comme endormi : « le blanc est comme le symbole d’un monde où toutes les couleurs, en tant que propriétés des substances matérielles, se sont évanouies. Ce monde est si élevé au-dessus de nous qu’aucun son ne nous arrive. Il en tombe un silence qui court à l’infini comme une froide muraille, infranchissable, inébranlable. Le blanc, sur notre âme, agit comme le silence absolu » . L’expérience de l’isolement, de la finitude, joue contre les phénomènes d’esthétisation à outrance du monde contemporain. On retrouve le sens du monument, comme réserve de significations, non épuisées, contre l’envahissement du « social ». Il s’agit d’entretenir la discussion sur les valeurs et d’accepter les réponses, la pluralité des réponses. Il s’agit d’entretenir une mémoire collective qui, tout d’un coup, peut apparaître, n’est plus noyée, recouverte par le flot continu des signes du monde marchand.

Le monde commun

Monumentalité versus modernité ?

Il faudrait s’interroger en détail sur l’attrait particulier que semble exercer l’architecture monumentale pour les régimes totalitaires. C’est que la monumentalité représente tout ce contre quoi la modernité issue des Lumières s’est construite :

- La soumission à la conception holiste de l’organisation sociale : le tout est plus important que les parties ; rien n’existe en dehors de l’adhésion au tout ; l’homme acquiert son statut d’humain uniquement parce qu’il appartient à la totalité sociale ;

- La reproduction de la structure verticale, pyramidale, hiérarchique de la société, structure non contestable ;

- La constitution d’un espace soumis à la centralité, à l’ancrage, à l’enracinement : un espace magique, sacré.La monumentalité, c’est ce qui est massif, compact. C’est la mise en scène d’une unité abstraite, qui nie toute pluralité, tout débat, mais aussi toute temporalité, toute idée de finitude. C’est ce qui doit être immuable, éternel, la mise en scène d’une communauté abstraite, d’une volonté de faire corps qui se traduit par l’obsession de la grandeur et du colossal. C’est la constitution d’un espace qui se définit par une série d’excès : « à l’encontre des régimes constitutionnels qui créent l’‘espace vital de la liberté’ en aménageant, grâce aux lois positives, un espace entre les hommes (inter-esse), les régimes totalitaires, selon Hannah Arendt, ‘en écrasant les hommes les uns contre les autres’, détruisent tout espace entre eux, même celui si réduit qu’est le désert de la tyrannie. ‘Aux barrières et aux voies de communication entre les hommes individuels, elle (la terreur totale) substitue un lien de fer qui les maintient si étroitement ensemble que leur pluralité s’est comme évanouie en un Homme unique aux dimensions gigantesques’. Cercle de fer qui institue un espace plein, compact, clos, refermé sur lui-même. » .

Comment faire pour que l’espace de la modernité, traversé par des crises successives, ne soit plus un espace qui isole, divise, sépare, détruit toute possibilité de monde humain commun et d’ordre inter-humain ?

Un monument non monumental

En 1997, on inaugure à Bilbao le Guggenheim Museum, conçu par l’architecte Franck O. Gehry. L’économie de la ville de Bilbao repose sur le commerce, les mines et les chantiers navals, la crise des deux derniers secteurs ayant sinistré la région. Le bâtiment de Gehry, situé entre le fleuve Nervion et un pont routier, prend place au sein d’un espace englobant silos, bâtiments en brique, coques de navires abandonnés, lignes ferroviaires envahies par les herbes. Ici, la forme semble dépendante de la configuration chaotique du territoire. L’espace se caractérise par son étirement et son horizontalité. La diversité et l’éclatement des espaces d’expositions font songer à une jungle avec ses nœuds de circulations, des transitions, ses espaces intercalaires. Le dehors et le dedans s’enflent à la manière d’une fleur géante, une « fleur de métal » : une forme organique qui développe sa structure à partir du contexte urbain, paysager, comme une plante dont la croissance est dictée par le sol, le fleuve. L’intérieur est prolongation, propagation de la vie vers l’extérieur. La fleur évoque une substance transformante, à la manière de la fleur d’or, fleur magique dans l’alchimie médiévale (du latin flos, substance transformante et lieu de germination). L’aspect extérieur du bâtiment n’est que fragments, découpes de blocs métalliques ou en pierre, superpositions de formes tronquées, déformées, d’excroissances : l’architecture apparaît à l’intersection des forces internes et externes d’utilisation et d’espace. Comme le mur ou la limite qui sépare l’intérieur de l’extérieur, elle devient le théâtre de cet affrontement entre plusieurs forces, plusieurs tensions. Les parties du bâtiment reliées au sol sont en pierre blanche, ce sont des masses pétrifiées. S’y opposent les écailles de métal argenté des parties supérieures, situées du côté du fleuve, dans lesquelles viennent se refléter nuages et eau. Le bâtiment, par ses formes éclatées, nous révèle qu’il n’y a plus de points de vue singuliers, plus d’unité close sur elle-même : le pur dedans ne peut qu’imploser. Le Guggenheim Museum est l’expression d’un relativisme absolu. La domination de la tradition, qui instaure un processus fondé à la fois sur le principe de la stricte clôture (il tend à fermer l’humanité sur elle-même, à la couper radicalement des autres formes d’humanité) et sur le principe de l’éternel retour (il tend à imposer la répétition infinie du même genre de vie) est comme brisée, rompue.

L’architecture n’agit plus comme un refuge contre le territoire, elle vit et se développe avec lui. Le bâtiment subit des métamorphoses, il s’étire, se dissémine. Le jeu des reflets entre masses en métal et en pierre et vagues du fleuve, du ciel, flux des lumières de la ville et des circulations, fait enfin apparaître le réel dans sa multiplicité et ses brisures. L’architecture est relation, confrontation. Le projet de Franck O. Gehry nous met face à une nouvelle forme de monument : un monument critique, espace de confrontation, voire de conflit, mettant clairement en crise la tentation monumentale de l’architecture, au profit de sa capacité à défendre les valeurs d’un monde commun - et non celle d’un monde clos sur lui-même, hors temps, hors espace -, à travers une forme symbolique dont nous observons la dissémination, l’éclatement. Monument critique, conscient que les valeurs de la modernité issue des Lumières sont en crise et qu’il ne s’agit pas de les représenter idéalement, ni tragiquement.

Un dispositif autre dans l’espace public

Face aux phénomènes d’envahissement de l’espace public, l’art manifeste un grand intérêt pour l’architecture et les problématiques soulevées par son attachement traditionnel à la fonction monument. Pour TTrioreau, la disparition de la distinction entre ce qui est privé et ce qui est public doit se traduire par la critique d’un espace urbain devenu le paysage de la consommation, envahi d’infrastructures géantes qui relient les centres commerciaux aux quartiers résidentiels, d’enseignes publicitaires qui s’ordonnent en autant de séquences spatiales répétitives et dont les nouveaux monuments sont les logements individuels, qui sacralisent la sphère privée. Il s’agit d’investir les environnements habités (ce qui est commun aux hommes) et de déconstruire l’espace privé, sacralisé, de la maison ou de la demeure. La critique est notamment visible dans l’intervention BP 297 - 9 rue Edouard Branly 18006 Bourges cedex, réalisée en 2001 à la galerie de l’Ecole nationale supérieure d’art de Bourges : deux photographies fixées sur la structure d’un caisson lumineux monté sur rails représentent le plus ancien immeuble de logements sociaux construit à Bourges, faisant la jonction entre espace résidentiel et zones industrielles, également siège de l’agence d’office public d’HLM de la ville. Cet immeuble est promis à la destruction.

Le caisson se déplace à l’extérieur de la galerie, investit l’espace de la rue et crée une excroissance inattendue qui vient perturber les mouvements des piétons et des voitures. Le déplacement des signes, l’immersion de cette image dans l’espace public, hors du champ de la galerie d’exposition, est une manière de mettre en cause la fonction de l’architecture : habitat, observation et surveillance, standard ? Il faut créer des passages, des transpositions d’un espace à un autre : privilégier les interstices, les intervalles, les débordements qui répondent aux fonctions urbaines d’information (espace de la rue, événementiel) et de jeu (rencontres, hasard, mouvement). Les dispositifs de TTrioreau sont la plupart du temps démontables, et donc réactualisables dans différents lieux. Manière de remettre en cause la permanence de l’œuvre, sa fixité, au profit d’un questionnement sur la fonction du monument, sa pertinence, sa mobilité possible : désigner le caractère normatif de l’architecture, la soumission des villes aux lois du marché ; concevoir des « monuments critiques », éphémères, de l’ordre du dispositif ou de l’installation, comme nouveaux signes dans la ville, véhicules de valeurs qui résistent à l’envahissement du monde marchand.

L’usure du monument

Les deux modernités

La modernité issue des Lumières a apporté et consommé une rupture radicale avec les sociétés traditionnelles hyper hiérarchisées, figées, de type holiste. Elle l’a fait au nom de valeurs bien connues :

L’individu, la personne humaine ;

La justice, la liberté ;

L’esprit critique, comme recherche permanente de délimitations par l’exercice du jugement ;

La solidarité issue de la fraternité ;

L’action politique comme action justement, emblématique d’un espace public au sens de démocratique, d’égalité des citoyens.Mais cette modernité paraît aujourd’hui battue en brèche, déséquilibrée par une autre modernité qui privilégie d’autres valeurs et semble les pousser à l’excès. Cette seconde modernité exalte :

L’individualisme, donc le refus de toute référence, de toute contrainte, de toute sujétion ;

Le libéralisme dans le sens du laisser faire, triomphe en particulier de la « loi du marché » ;

La dérégulation dans tous les domaines ;

Le réseau comme illusion du non-hiérarchisé, l’horizontal contre le vertical ;

L’expansion de la ville sur le modèle de la ville générique ;

Le principe du « tout se vaut ».Cet affrontement entre deux modernités (pouvant être considérées comme les deux faces d’une même modernité, l’une « positive », l’autre représentant la face « sombre et cachée ») a engendré une formidable confusion, une profonde déstructuration des valeurs mais aussi des codes, des langages. Cette crise a entraîné une ambivalence dans les manières de définir l’espace public, l’espace vital de la liberté, mais aussi l’espace privé, selon que l’on se réfère aux valeurs de l’une ou l’autre des deux faces.

Tout monument devient un document

A travers les processus de symbolisation, l’homme est parvenu à dépasser sa situation individuelle. Il expérimente l’existence comme tout signifiant. Le monument est le transport d’une signification abstraite dans une forme sensible : d’un ensemble de situations spécifiques, l’homme abstrait des formes signifiantes qui rendent possibles l’existence d’un monde commun. Le monument est support de mémoire, et, surtout, « production de communauté » : « si l’on appelle culture la capacité d’hériter collectivement une expérience individuelle que l’on n’a pas soi-même vécue, le monument, par ceci qu’il attrape le temps dans l’espace et piège le fluide par le dur, est l’habileté suprême du seul mammifère capable de produire une histoire » . Le monument s’oppose au document qui est structuré par les lois du discours spontané et transmet une information non mise en œuvre. Le document est du côté du banal, du reproductible, du mobile, du descriptif : « si le monument a pour mission de maintenir présente une absence, le document a plutôt pour effet d’entraîner l’absence de référent » . Mais cette fonction principale du monument, c’est-à-dire, en tant qu’objet culturel, de symboliser (de « libérer la signification de la situation immédiate », selon Christian Norberg-Schulz ) tend à disparaître avec la modernité. La modernité, parce qu’elle est aussi critique, ne peut s’empêcher d’adopter une attitude de soupçon vis-à-vis de cette fonction du monument. Le monument, qui constituait une sorte de « structuration seconde » du lieu (une concentration et une exaltation des significations, une réserve de significations) redevient un simple document. Il y a perte de la valeur, de la charge symboliques.

Le recours à l’argument de saint Anselme

A ce moment de la réflexion, il semble donc que l’on ne puisse plus concevoir de monument possible. On tombe sur des contradictions logiques entre les termes qui s’excluent : « monumentalité moderne », « ériger un monument moderne », etc…

On pourrait retourner la situation comme saint Anselme l’avait fait : « il y a un être tel qu’on ne puisse en percevoir de plus grand et donc il ne peut pas n’exister que dans l’intelligence, il existe donc indubitablement » . De cette fameuse articulation ontologique, nous pouvons extraire un renversement extrêmement puissant sur le plan logique : il ne fonde pas une utopie (du style « la modernité finira bien par venir »), mais il fonde l’existence réelle par ce « saut » que c’est justement parce que la pensée est insuffisante à concevoir « ce qu’on cherche » que « ce qu’on cherche » existe hors de la pensée. Cet autre monument que nous concevons ne peut qu’exister que dans notre esprit. Il existe bel et bien. Peut-être que nous ne le voyons pas clairement, encore.

Nous ne voyons pas clairement, tout simplement parce que nous ne sommes pas vraiment dans un espace public correspondant au monde humain commun, correspondant aux « valeurs pures » de la modernité : effectivement, la « révolution » n’est pas achevée…

Et vouloir fonder (maintenir, défendre) un monde humain commun ne peut se faire que conformément aux valeurs modernes, donc :

Ce ne sera pas en fondant un nouveau totalitarisme, amenant avec lui une représentation monumentale du corps social ;

Ce sera en respectant la discussion, le politique, la démocratie, au plus près du sens étymologique du mot « public » ;

Ce ne pourra être que suivant un cheminement critique, qui ne se contente pas de décomposer à l’infini, de détruire pour détruire.L’étude du bâtiment de Franck O. Gehry nous fait entrevoir une définition du monument qui se distingue de celle du document parce qu’il agit comme une réserve de significations et assume donc pleinement sa fonction symbolique. C’est un monument qui ne traduit pas une vision idéalisée de la réalité, mais donne à voir ce « sujet brisé » , disséminé, propre à la crise de la modernité et par là, agit contre toute tentation monumentale. Les expériences de TTrioreau semblent se rapprocher du document, dans la mesure où le dispositif, le monument éphémère agissent d’abord comme des médias, devenus les nouveaux véhicules des valeurs modernes. Dans ce cas, on pourrait presque dire que le média a remplacé le public.

Et si, finalement, reprenant l’argument de Saint Anselme, l’espace public n’était-il pas lui-même un monument ? C’était bien le cas chez les Grecs, avec l’espace de l’agora, incarnant la défense du domaine public, de la liberté, du politique, fier de sa distinction radicale avec le domaine privé. C’était un espace qui ne se réduisait pas à sa localisation physique, mais plutôt un espace du paraître au sens le plus large, au sens de ce moment où j’apparais aux autres comme les autres m’apparaissent, où la réalité du monde m’est garantie par cette apparition réciproque. Cela est peut-être toujours possible, à condition de savoir quelles valeurs on défend : celles de la première modernité ou celles de la seconde ? A condition de se tenir à l’écart des excès inhérents aux deux « faces » de la modernité : vision abstraite et « idéologique » de l’humanité, opérant un retour au monumental, au colossal comme négation du réel ; fascination pour les phénomènes de dérégulation, d’envahissement du « shopping », de la technique, discours du « tout se vaut » opérant une fuite en avant vers la désorganisation, la destruction complètes…

Alice Laguarda

La revue d’esthétique, n°46, éditions Jean-Michel Place

gmTT-ck + edge on a ledge

« SUPER », XIXèmes ateliers internationaux, Frac des Pays de la Loire

Agissant sur la structure même de l’espace construit, les propositions de TTrioreau mettent en place des déplacements qui perturbent notre perception et désignent de façon politique le caractère normatif de l’architecture.

Pour le Frac des Pays de la Loire, il réalise une maquette de la salle d’exposition en plexiglass miroir. Représentation en même temps que reflet de l’espace de monstration, jeu sur les rapports extériorité-intériorité, cet objet intègre également, en les reflétant, les œuvres des autres artistes invités et sème le trouble. En effet, TTrioreau place à l’intérieur de cette maquette une fausse cloison en inox miroir positionnée légèrement en biais, projet qu’il envisageait initialement de produire à l’échelle de l’espace réel. Il casse ainsi l’espace parallélépipédique, le cube blanc, de la salle d’exposition, et déstabilise le regard.

Par ailleurs, en clin d’œil à la résidence, TTrioreau reprend de manière homothétique cette cloison et la transforme en lame de rasoir à double-tranchant. Cet objet, produit en série de sept multiples, renvoie à la notion de découpage de l’architecture ainsi que, plus malicieusement, au nombre d’artistes invités.

Enfin, TTrioreau choisit de souligner de néons les fissures du vitrage du Frac. Nées de l’affaissement du bâtiment et de la tension du béton sur le verre, ces marques témoignent de l’histoire structurelle du lieu.

Cet ensemble de propositions, discret hommage à Gordon Matta-Clark, rend compte avec cohérence de la spécificité de la démarche de l’artiste. TTrioreau renouvelle le point de vue sur cet espace en tranchant, en fragmentant l’architecture et sait rendre visible les symptômes enfouis d’une architecture en mouvement.

Super Bowl

[…] Mais la référence légère au contexte se fait plus violente avec les pièces de TTrioreau qui mettent directement en scène la structure-réceptacle. On peut y voir une critique de la normativité architecturale des lieux de l’art autant qu’une fascination en acte : étincelante, rutilante, la maquette de TTrioreau est spectaculairement placée sur un véritable piédestal. Ailleurs, le surlignage au néon des défectuosités des vitres entretient un dialogue ironique avec le bâtiment : façon de pointer les failles et les « rides » de la construction ou bien parachèvement du discours sur la fétichisation du lieu jusque dans la mise en lumière de ses défauts ? […]

Patrice Joly, Super Bowl, Zéro Deux, p. 43, numéro 37, printemps 2006

Entretien avec TTrioreau / Hervé Trioreau / 16 janvier 2006

« Mon projet pour le Frac a évolué par rapport à plusieurs éléments qui restent fondateurs.

Le premier projet était lié à Sarajevo. Je suis allé dans cette ville pendant la guerre en 1995. J’y avais réalisé des photographies et quelques vidéos, et en retombant sur ces images il y a quelques mois, je me suis aperçu que je n'avais pas du tout filmé les gens ou la guerre, mais plutôt, avec une certaine distance, un type d'architecture. Cette architecture rendait compte des cicatrices de la guerre : des bâtiments fissurés, détruits, portant les symptômes de la guerre.

Je relie cette approche aux projets de Gordon Matta-Clark, sur l'idée d'une fragmentation, d'une fissure du bâtiment, d'un écartement. Gordon Matta-Clark (gmTT-ck) a su casser le point de vue sur un espace en découpant, en tranchant l'architecture.

Un troisième élément fondateur possède une dimension in situ, et se connecte donc à l'espace d'exposition du Frac. Il se trouve que le Frac a quelques problèmes structurels liés à ses fondations en béton : le béton s'affaisse, et automatiquement les indices qui rendent compte de cet affaissement sont les verres sécurit qui se fissurent peu à peu au niveau de la salle d'exposition et au niveau de la salle d'entrée.

Ces éléments me paraissaient importants pour pointer certaines de mes préoccupations autour de l'idée de déstabilisation architecturale, et autour de la notion de l'espace de monstration (la salle d'exposition).

Dans mon premier projet, qui a fait que Laurence Gateau a eu quelques nuits blanches, je voulais construire une fausse cloison, une sorte de leurre dans l'espace d'exposition. Je pensais occulter la fenêtre meurtrière du fond, par cette paroi qui aurait fait toute la longueur du mur réel. Cette paroi aurait été positionnée avec un tout petit angle de 10° qui cassait visuellement l'espace parallèpipédique du Frac. Je voulais créer une sorte de déstabilisation du regard. Au Frac, on est dans un cube parfait. Avec ce faux mur, je proposais non pas un projet sculptural ou volumétrique, mais je m'inscrivais complètement dans l'espace architectural du lieu. Ce projet s'effaçait en même temps qu'il communiquait avec l'ensemble des projets des autres artistes, où il y a pas mal de sculptures, des rotations, des invitations à des glissements du regard, une vraie circulation. L'idée que l'espace en lui-même puisse ré-accentuer l'ellipse présente dans ces îlots au sein de l'espace d'exposition me paraissait intéressante. À l'intérieur même de cette fausse paroi, il y avait la reprise, à l'identique et en superposition, de la fissure de la vitre cachée. La réinscription de la fissure du verre à l'intérieur de cette cloison rendait un hommage discret à Monsieur Matta-Clark, et rendait visible l'idée de l'affaissement, et du marquage architectural. Ce verre se fissure du fait de la gravité, dans le sens de la tension verticale du béton sur le verre.

Ce projet n'a pas pu se réaliser, il nécessitait la construction d'une cloison de 25m x 5,20m, et c'était trop compliqué. J'ai donc reconsidéré les éléments fondateurs de ce projet abandonné.

Dans mon « nouveau » projet, il y a une maquette de l'espace d'exposition du Frac, maquette qui mesure 1m x 80 cm. Elle est constituée de plexiglas miroir, elle reflète donc entièrement l'espace d'exposition intérieur-extérieur, et aussi automatiquement les pièces des autres artistes résidents. À l'intérieur de cette maquette-là, je positionne le projet utopique, à savoir une fine lame représentant la fausse cloison évoquée précédemment, lame très proche d'une lame de rasoir. Cette lame est en inox miroir, très fine. On a donc deux matériaux différents, le plexiglas-miroir qui est vraiment parfaitement réfléchissant, et cette lame qui d'une certaine manière tranche la maquette et joue sur des reflets complètement différents.

La maquette est positionnée au niveau du regard, et par l'intermédiaire des ouvertures portes et fenêtre, on peut voir la lame et l'intérieur de l'espace d'exposition. Ces ouvertures inventent aussi une sorte d'oculus, qui permet de voir l'ensemble du lieu réel à l'échelle 1 et l'ensemble des pièces des autres artistes.

La maquette est posée sur un pied très léger, presque en lévitation. C'est une sorte de boule à facettes, qui représente l'espace d'exposition en même temps qu'elle le reflète.

Dans la seconde partie de mon projet, je redessine les fissures déjà évoquées (celle de la salle d'exposition et les deux autres visibles dans le hall) avec un néon, qui reprend exactement la ligne de fracture des trois verres brisés. Ce néon est positionné avec des ventouses transparentes sur la fissure.

Côté salle d'exposition, la fissure est soulignée de lumière orangée (en relation avec le travail de Nicolas Moulin), révélatrice de la pression qui s'exerce sur le verre. Côté hall, les deux autres néons sont en hauteur, leur lumière est blanche, ils sont presque cachés, le visiteur les verra surtout la nuit. Ils apportent une réponse très graphique aux wall paintings de Jan Christensen.

Enfin, ma troisième pièce est une sorte de petit pied de nez par rapport à la résidence mais aussi l'élément constituant du projet global. Je reprends de manière homothétique la lame d'inox miroir qui est dans la maquette, et je la fais tailler comme s'il s'agissait d'une véritable lame de rasoir à double-tranchant, de grande dimension (environ 80cm x 40cm). J'en réalise sept, c'est-à-dire le nombre des résidents. Je ne sais pas encore à quel endroit elles seront installées, ni de quelle manière. Je trouve qu'elles introduisent un écho intéressant à la tête coupée de Pascal Bircher.

Voilà, ces différentes pièces sont pour moi les fondations du projet utopique, mais elles restent très importantes dans cette réflexion que je mène autour de la fragmentation, de la mise en mouvement de l'architecture. Je veux rendre visible ce mouvement-là, je veux être capable de trancher l'architecture, au marteau piqueur ou au scalpel. »

gmTT-ck / edge on a ledge : bienvenue en zone inconnue

…35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS et RUE MASSENET, 44300 NANTES, deux projets réalisés par protaTTrioreau en 1998-1999, mettaient en oeuvre un dispositif permettant l’enregistrement de la destruction anticipée de deux bâtiments depuis l’intérieur, par le truchement de maquettes à l’instar de celles fabriquées pour les effets spéciaux en cinéma. Cette constitution d’archives d’un événement annoncé n’est pas sans rappeler un voyage dans le temps, dans lequel TTrioreau rend possible des points de vues inexistants.

L’archive comme système de pensée

La résidence est un mode de travail que TTrioreau applique de manière générale à sa pratique artistique. Il n’arrive pas avec un projet prédéfini, c’est le contexte de celui-ci qui le défini, voire qui le nomme puisque plusieurs d’entre eux portent comme titre l’adresse même du lieu d’exposition. Tant et si bien que l’artiste ne présente jamais deux fois une œuvre, chacune d’entre elle ayant été conçue et réalisée pour le lieu qui l’accueille. Son travail peut également se passer de lieu d’exposition et prendre place dans l’espace urbain. Ceci explique le soin auquel TTrioreau porte à la documentation et à la diffusion de ses œuvres, comme la newsletter qu’il envoie régulièrement à son fichier d’adresses électroniques, ou le site Internet très complet qu’il a mis en place - http://herve.trioreau.free.fr. Ce dernier rend compte de ses projets un à un (y compris ceux qu’il n’a pas encore réalisés), ses conférences et workshops, par le biais de textes, de photographies, de plans, de simulations en trois dimensions, d’enregistrements sonores - véritable travail d’archivage – mais pas uniquement. Au fur et à mesure de ses nouveaux projets, le travail de TTrioreau se complexifie puisque le contexte d’une résidence et d’une exposition peut tout à fait influer et se mêler à celui d’une autre exposition. Le cheminement qui relie ses oeuvres devient de plus en plus sinueux tant l’artiste manipule avec une grande liberté l’espace (la localisation, la géographie), mais aussi le temps (la chronologie). Ainsi à la fin de l’année 2005, l’artiste a mis en place quatre événements (la conception d’un livre et de quatre expositions) qu’il a liés entre eux en pointant des problématiques inhérentes à son travail, comme la relation entre l’œuvre et son image, l’architecture et la temporalité, l’écran et l’urbanisme, l’urbanisme et le corps. Si l’archive et Internet permettent de rendre compte de ce travail dense et riche, ils correspondent également à son mode de pensée et à son déploiement, à son enracinement dans le réel puis à son envol vers une quatrième dimension futuriste et abstraite.

Du projet à la maquette, de la maquette au projet

TTrioreau utilise les formes mêmes de l’architecture et de l’urbanisme – maquettes, caissons lumineux, images, écrans - qu’il détourne et auxquelles il intègre ses interprétations et modifications.

Au cours des XIXe Ateliers Internationaux, il a focalisé sur le bâtiment du Frac des Pays de la Loire, en tant qu’architecture et espace d’exposition, pour lequel il fait trois propositions. Le sujet de l’œuvre devient l’architecture qui la contient - l’architecture comme œuvre - sur laquelle il se propose d’intervenir, qu’il vient perturber. Sa proposition initiale pour SUPER, l’exposition collective prévue à l’issue de cette résidence, était de construire un mur qui rompe la régularité de l’espace orthogonal d’exposition, une cloison en biais, qui crée une diagonale partielle. L’artiste a matérialisé son acte de découpe du lieu #, récurrent dans son travail, en produisant sept lames (sept étant le nombre d’artistes de SUPER) de rasoirs en inox poly-miroir du même format que la maquette, objets réflexifs, énigmatiques et démesurés (gmTT-ck / edge on a ledge #2). La construction du mur s’étant avérée irréalisable, TTrioreau change l’échelle de son projet et produit une maquette de 121 cm x 86 cm x 26 cm de l’espace d’exposition en y intégrant son intervention (gmTT-ck / edge on a ledge #1). Celle-ci, fabriquée en plexiglas miroir, est présentée à 130 cm du sol sur un pied de cymbale rappelant les écrans de projection, inclinée de manière à ce que le spectateur puisse y plonger et en même temps déstabiliser l’espace d’exposition. Cette maquette devient une réalisation en elle-même, et non plus une étape avant réalisation. Un objet entre maquette et sculpture, un vaisseau spatial prêt à décoller…

TTrioreau a auparavant réalisé d’autres œuvres liées à des architectures, comme celle en forme d’étoile à sept branches conçue par le peintre Georges Mathieu en 1968, qui accueille à Fontenay-le-Comte l’usine HOROQUARTZ - gestion des temps, entreprise spécialisée en systèmes liés au temps comme des horloges ou des pointeuses. Nous sommes déjà dans la science-fiction. De cet ensemble, TTrioreau réalise à Glassbox en 2005 une installation qui extrait la forme du bâtiment, la transforme en sculpture - écran vertical, la baigne dans la lumière verte d’un TIMECODE électronique. Lors de son exposition à Entre-deux à Nantes la même année, il réalise PRYSM, une maquette en miroir de la Maison Radieuse de Le Corbusier située à Rezé-lès-Nantes, objet qui intègre l’environnement urbain du lieu dans lequel il est présenté.

Dans ces trois cas, des architectures ont donné leur forme à des sculptures qui, si elles ne sont plus forcément identifiables en tant que telles, ne perdent pas pour autant leurs références et leurs histoires. Si de manière générale la maquette est la préfiguration miniature d’un projet architectural ou artistique, TTrioreau inverse le processus en reproduisant la maquette d’une architecture existante. Finalement, quelle qu’en soit l’échelle, l’artiste concrétise dans tous les cas ses projets.

Souligner les failles de l’architecture

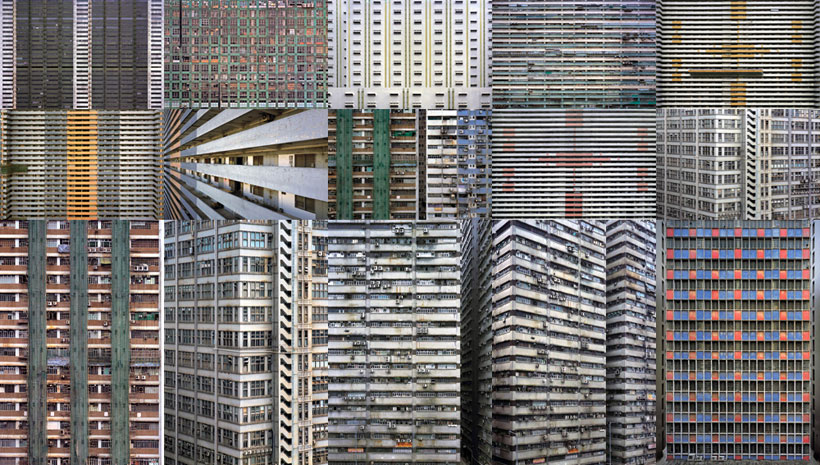

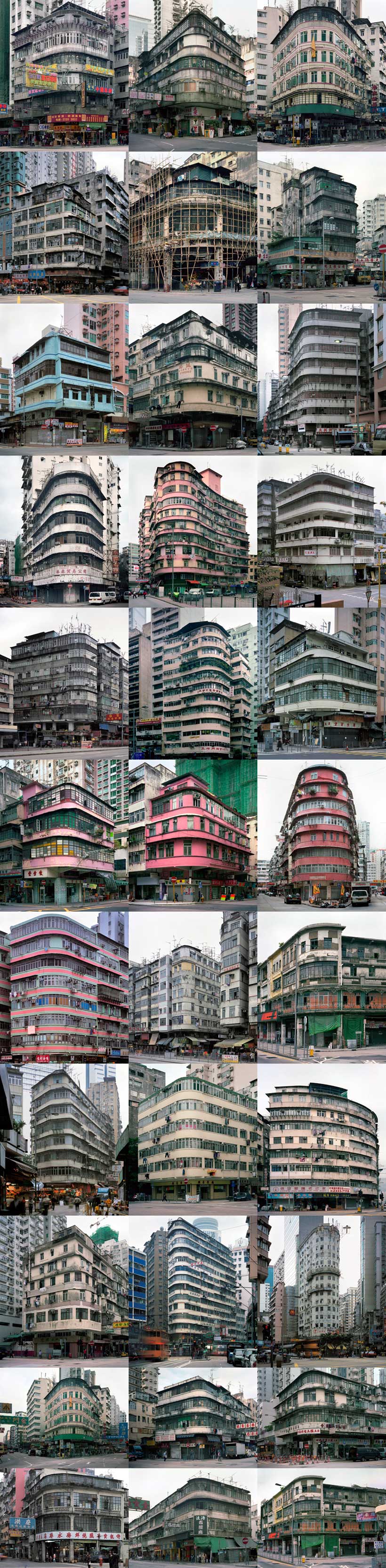

L’une des pratiques de TTrioreau consiste, à différents niveaux, à corriger l’architecture. Suite à plusieurs voyage à Hong Kong entre 1997 et 2004, il réalise un projet architectural inspiré d’une pratique répandue dans de nombreux quartiers défavorisés (NEW TERRITORIES), l’extension pirate d’appartements, dans le but d’augmenter les surfaces habitables des logements.

Au Frac des Pays de la Loire, il fabrique et met en place sur les vitres du bâtiment des néons qui épousent les fissures provoquées par le poids du béton (gmTT-ck #1 / gmTT-ck #2 / gmTT-ck #3). Cette proposition rejoint un travail que l’artiste a réalisé lors d’un voyage Sarajevo en 1995, durant la guerre, lors duquel il a filmé l’architecture « fissurée ». Comme c’est souvent le cas dans son travail, l’artiste crée des va-et-vient entre différents lieux a priori mis en oppositions comme intérieur/extérieur, centre/périphérie, grands ensembles/œuvres d’architectes. Signalétique du défaut, de l’accident, au Frac des Pays de la Loire, il met discrètement l’accent sur les vices de forme du bâtiment – qu’il ramène là à sa fonctionnalité et à sa capacité à perdurer – et dans le même temps, il camoufle ces fissures, leur donne une forme esthétique, qui n’est pas si éloignée d’une décoration. Un éclair rougeoyant (gmTT-ck #1) qui dialogue avec l’œuvre de Nicolas Moulin (elle-même référence au film Roller Ball), et qui se reflète dans sa maquette en miroir, tout comme se reflète l’espace et l’exposition dans son ensemble. A l’instar de l’architecture, l’œuvre accueille les œuvres des autres artistes, ainsi que le spectateur.

TTrioreau est-il un robot ?

Le travail de TTrioreau paraît froid et désincarné : sa signature ressemble à une marque (dans les deux sens du terme : un logo et une trace de son ancienne collaboration avec Vincent Protat), ses représentations de l’espace urbain et de l’architecture ne comprennent aucune présence humaine, les formes qu’il crée ne renvoient au premier abord qu’à elles-mêmes, les matériaux et les techniques qu’il utilise sont sophistiqués. Cet effet est renforcé par le soin auquel l’artiste porte à la présentation de ses œuvres, pour lesquelles il crée des environnements et des ambiances spécifiques. Pourtant l’altérité y a sa place, mais de manière détournée. Le miroir et le film sont les deux médiums que l’artiste a choisi pour faire rentrer une présence humaine et mettre en mouvement ses univers. Ses installations, comme ses maquettes, constituent le décor abstrait de fictions que le spectateur vient peupler. De ces univers cinématographiques naît une narration, comme l’installation DV, présentée au Transpalette à Bourges en 2006, qui comprend deux films HDV en vis-à-vis. Sur l’un des écrans plasma est diffusé le survol en travelling circulaire d’une ville en hélicoptère (Odessa) et sur l’autre l’enregistrement de la réalisation d’un tatouage : mais où est passé l’homme à la caméra ? en alphabet cyrillique, texte qu’il a désormais gravé sur le haut du dos. Cette phrase issue d’une publicité du film L’homme à la caméra de Dziga Vertov, est parue non signée dans La Pravda en 1929, chaque matin, pendant sept jours, avant la sortie du film. Cette référence à l’archive, voire cette fabrication de l’archive, est récurrente dans le travail de TTrioreau depuis le début. Parce qu’il ancre ses oeuvres dans le quotidien, qu’il use d’images et de codes qui nous sont familiers, qu’il part d’une base d’archive et de documentation extrêmement précise, il nous amène dans une certaine forme de science-fiction pragmatique. Dans l’architecture de son travail, il crée un processus prenant la forme d’une boucle infinie dans un montage où la construction passe par la destruction.

35, RUE MARCEL TRIBUT, 37000 TOURS et RUE MASSENET, 44300 NANTES, deux projets réalisés par protaTTrioreau en 1998-1999, mettaient en oeuvre un dispositif permettant l’enregistrement de la destruction anticipée de deux bâtiments depuis l’intérieur, par le truchement de maquettes à l’instar de celles fabriquées pour les effets spéciaux en cinéma. Cette constitution d’archives d’un événement annoncé n’est pas sans rappeler un voyage dans le temps, dans lequel TTrioreau rend possible des points de vues inexistants…

Anne Langlois

for gordon maTTa-clark

TTrioreau

Hervé TrioreauTimeCode

GlassBox, Paris

du 23 octobre au 26 novembre 2005

vernissage le 22 octobre 2005

http://www.glassbox.bePrysm

Entre-Deux, Nantes

du 26 novembre au 23 décembre 2005

vernissage le 25 novembre 2005

http://www.entre-deux.tkDV

Le Transpalette, Bourges

du 15 janvier 2006 au 18 février 2006

vernissage le 14 janvier 2006

http://www.emmetrop.fr.fm

D’une manière générale, c’est sous le double horizon de l’architecture et du réseau urbain que s’inscrivent les travaux de TTrioreau. Quelle est la nature de l’espace construit ? Quels déplacements sont susceptibles de s’y produire ? Qu’en est-il du rapport entre intériorité et extériorité ? Voilà quelques unes des questions qui structurent les propositions de TTrioreau.

Au cours de la seconde moitié de l’année 2005, ce ne sont pas moins de quatre moments qui vont venir relancer et approfondir cette production. Quatre événements articulés autour des thématiques que forment les couples catalogue/œuvre, architecture/temporalité, architecture-écran/urbanisme et urbanisme/corps.

BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex

_première étape : (annulée par l’éditeur Marc Sautereau / BookSorming - ArchiBooks)

BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex, sortie d’un catalogue édité par ArchiBooks - Le Gac + Sautereau éditeurs à l’occasion de la FIAC qui se déroulera du 6 au 10 octobre 2005 à Paris. Ce catalogue au titre éponyme d’une exposition réalisée à Bourges en 2001 avait déjà été montré lors d’une autre exposition (en tant que maquette-prototype), à Fontenay-le-Comte en 2004. Au centre de ces deux expositions et du catalogue, l’image d’un immeuble de la zone périurbaine de Bourges. Si ce catalogue a bien pour point de gravité l’exposition de Bourges, il n’en est pas pour autant la simple « documentation » : sa forme même, un parallélogramme irrégulier évoquant la silhouette de l’immeuble représenté, continue plus l’élan de la première installation qu’il n’en fixe la trace. Son intégration à part entière dans une autre installation, à quelques années d’intervalle, confirme cette proposition. Si les questions du transfert, du déplacement étaient au cœur des travaux de Bourges et de Fontenay-le-Comte, le catalogue, de par sa forme et sa fonction, entend poursuivre cette dynamique : ne pas figer les choses, ne pas simplement faire inscription, mais continuer en un autre lieu la démarche appliquée lors des deux installations.

BP 297 - 9, rue Edouard Branly, 18006 Bourges cedex

ArchiBooks - Le Gac + Sautereau éditeurs

18/20, rue de la perle, 75003 Paris

http://www.archibooks.comAuteurs : Frédéric Bouglé, Emmanuel Decouard, Jérôme Duvigneau, Alice Laguarda, Renaud Rémond, Christian Ruby

Conception graphique : Daniel Perrier

54 pages, français / anglais / allemandAvec le concours de La Box, Ecole nationale supérieure d’art de Bourges et la DRAC Centre

TimeCode

_deuxième étape :

TimeCode, TTrioreau occupe GlassBox à Paris du 23 octobre au 26 novembre 2005 (vernissage le 22 octobre). Ici, trois dispositifs vont être mis en relation, vont dialoguer et se répondre en une boucle polysémique. Point de départ, l’usine HoroQuartz dessinée par le peintre Georges Mathieu. La structure en étoile à sept branches sera transférée dans le lieu de l’exposition, non pas en tant que simple maquette mais en une sorte de surface barrant l’espace, fragmentant le lieu de GlassBox. A ce premier dispositif répond TimeCode. Il s’agit là d’un panneau où sont installés dix chiffres défilant au rythme de 1/24 de seconde. Là où la gestion du temps n’apparaît pas dans HoroQuartz (ce qui est pourtant l’activité de la véritable entreprise : HoroQuartz – gestion des temps), TimeCode semble s’inscrire dans cette perspective : les chiffres défilent d’une manière comparable à celle de l’indexation cinématographique. Mais le parallèle s’arrête ici. Le défilement produit par TimeCode est perpétuel ; pas de valeur d’indexation possible mais un temps qui semble s’échapper, briser l’écoulement de l’enregistrement en un faux-semblant de chronométrage. Prysm, enfin, vient comme clore la boucle. Structure à prismes verticaux réfléchissants, lumineux et rotatifs, Prysm démultiplie l’espace d’exposition et les spectateurs ; elle met en mouvement en même temps qu’elle fragmente à nouveau le regard posé sur elle-même ainsi que sur l’ensemble de l’exposition.

TimeCode

du 23 octobre au 26 novembre 2005

vernissage le 22 octobre 2005GlassBox

113bis rue Oberkampf, 75011 Paris

T : +33 (0)1 43 38 02 82

bau@glassbox.be

http://www.glassbox.beGlassBox reçoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Ile-de-France), du Café Charbon, la Mère Lachaise, le Nouveau Casino et l'Espace Paul Ricard

TimeCode est réalisé avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France – aide individuelle à la création 2005

Avec le concours et le mécénat des entreprises DDM ELECTRONIQUE, HEXIS – GROUP et SELFLITE – ABISKO – TRIOLA

Prysm

_troisième étape :

Prysm, TTrioreau est invité à Nantes par l’association Entre-Deux du 26 novembre au 23 décembre 2005 (vernissage le 25 novembre). En résidence au FRAC des Pays de la Loire à Carquefou et à l’Ecole régionale des beaux-arts de Nantes, TTrioreau va préparer une triple installation dans trois espaces publics nantais. Au centre de ce dispositif, un no man’s land, dénommé Terrain de la Meuse, en contrebas des zones périurbaines nantaises et dans l’alignement de la Cité Radieuse de Rezé-lès-Nantes conçue par Le Corbusier et de la zone périurbaine Les Dervallières. Au centre de ce terrain, TTrioreau va installer un large panneau, format cinémascope, composé de prismes réfléchissants (à l’instar de l’installation précédente à GlassBox). Ces prismes vont réfléchir l’espace, les bâtiments alentours et les voies routières avoisinantes. Ce qui préoccupe TTrioreau ici, ce n’est pas tant la notion d’architecture en elle-même, mais bien plutôt la question du cadrage. De quelle manière et à quelles conditions voit-on, discerne-t-on quelque chose dans l’espace public, telle est la question posée. L’architecture que forme le panneau à prismes est une architecture-écran qui viendra fragmenter les données urbanistiques au sein desquelles il s’intègre. Intérieur/extérieur : là où le Prysm de GlassBox réfléchit l’intériorité de l’exposition, celui de Nantes capte l’extérieur. C’est du même processus dont il s’agit, seule l’articulation entre la logique de la mise en situation et une fragmentation dédoublée diffère et pousse la réflexion de TTrioreau vers une transgression des espaces normés et statiques. Autour de cette première proposition deux autres installations viendront compléter ce travail de TTrioreau : l’une dans les locaux de l’association Entre-Deux aux Dervallières, l’autre au cœur même de la Cité Radieuse.

SEMAINE / revue hebdomadaire pour l’art contemporain / no. 76 / parution le 25 novembre 2005 / publié et diffusé par Analogues, maison d’édition pour l’art contemporain, 4, rue des Thermes, 13200 Arles, France, 04 90 96 27 65, http://www.analogues.fr / directeur de la publication Gwénola Ménou / 4 euros TTC

Marie-Laure Viale & Jacques Rivet ont fondé l’association Entre-deux à Nantes en 1996. Artiste et historienne de l’art pour l’une, formation en économie et statistique pour l’autre, ils se présentent comme producteurs et médiateurs d’œuvres d’art public : « nous invitons des artistes à agir dans les interstices, les « entre-deux » dans le but d’intensifier les échanges, par exemple, entre deux quartiers d’une ville / Les Dervallières et Zola à Nantes. Nous croyons au rôle prépondérant de l’espace public - compris comme espace de délibération. Pour développer cet espace, l’urbanisme, même le plus intéressant, n’est pas suffisant. Il a besoin d’art public ad hoc. »

Entre-deux a produit et réalisé les œuvres suivantes : Bruno Peinado, A bâtons rompus 3, 1997 / Matthieu Laurette, Vivons remboursés !, 1997 / Robert Milin, Cyclistes, 2000 / Pierre Joseph, interview de Jean Joret, traceur de coque, 2001 / Pierre Huyghe, Passagers, 2001 / Abraham Poincheval, Clémentine Henriot et Johann Van Aerden, RMI, 2001 / Mircea Cantor, Ping Pang Pong, 2002 / Gabriela Vanga, Sans titre, 2003 / Bruno Serralongue, Diaporama sur écran-vitrine, 2004

Prysm

du 26 novembre au 23 décembre 2005

vernissage le 25 novembre 2005Entre-Deux

Marie-Laure Viale & Jacques Rivet

4, bd Pasteur, 44100 Nantes

T/F : +33 (0)2 40 71 81 41

viale.rivet@wanadoo.fr

http://www.entre-deux.tkEntre-Deux reçoit le soutien de la Ville de Nantes, la DRAC des Pays de la Loire et la Région des Pays de la Loire

Exposition réalisée avec le concours des entreprises ATELIER HA et SELFLITE – ABISKO – TRIOLA

DV

_quatrième étape :

DV, du 15 janvier 2006 au 18 février 2006 (vernissage le 14 janvier), Le Transpalette à Bourges, TTrioreau va finaliser un projet mûri durant de longues années. Au centre de cette proposition, il y a le film de Dziga Vertov, L’homme à la caméra. Mais, ici encore, c’est un régime oppositionnel qui va présider au travail de TTrioreau. Dans quelle mesure ? Pour le résumer au plus court, on peut décrire le film de Dziga Vertov comme une tentative de mise à jour de l’activité citoyenne dans la ville d’Odessa en Ukraine ; au ras du sol, la caméra est cet œil qui rend compte de la modernisation, de l’industrialisation de la ville : L’homme à la caméra est un quelque sorte le point de liaison entre le cinéma, la ville et la citoyenneté. Par ailleurs, Dziga Vertov promeut dans son film le montage cinématographique comme vérité, vérité plus pure que l’œil propre du corps. Or, la proposition de TTrioreau opère par rapport au matériau de base un strict décalage : en deux long métrages, TTrioreau va court-circuiter la thématique de Dziga Vertov. Pour le premier film, il s’agit d’un long panoramique aérien qui opère des cercles concentriques autour de l’actuelle Odessa. La ville est mise à distance en une vision panoptique, elle en devient manipulable au fur et à mesure que les architectures, les bâtiments se transforment en pures formes géométriques. Le second film, quant à lui, reprend une des annonces publiée par Dziga Vertov dans la Pravda avant la sortie de son film. Le contenu de cette annonce – Mais où est passé l’homme à la caméra ? (en alphabet cyrillique) – va être tatoué sur le dos de l’artiste, opération filmée en un long plan séquence. Alors que les bâtiments deviennent géométries dans le premier film, ce sont maintenant les lettres de l’annonce qui se transforment en volumes, en quasi esquisses de bâtiments durant la séance de tatouage. Mise à distance contre proximité, montage contre plan-séquence : TTrioreau inverse ici les rapports. Pour autant, le jeu n’est pas gratuit car, au bout du compte, comme le montre la phrase tatouée sur la chair même de l’artiste, une plus grande proximité est atteinte. C’est de l’inscription de l’architecture, du sens toujours décalé de cette dernière sur le corps propre dont il est question ici : tout se passe comme si la peau prenait la place de l’œil, une peau comprise comme membrane sur laquelle vibre le sens polysémique de l’architecture. Les deux films seront projetés simultanément, en vis-à-vis, dans une même temporalité. Le point de liaison entre les deux projections ne sera pas assuré par un acteur physique, mais par l’immatérialité d’une ellipse sonore qui bouclera les deux moments dans une seule et même architecture.

DV

du 15 janvier 2006 au 18 février 2006

vernissage le 14 janvier 2006Le Transpalette

association Emmetrop

26, route de la Chapelle, 18000 Bourges

T : +33 (0)2 48 50 38 61

transpalette@wanadoo.fr

expotranspalette@hotmail.com

http://www.emmetrop.fr.fmFilms HDV co-produits par l’Association Bandits-Mages avec l’aide de la DRAC Centre, la Région Centre, l’aide à la maquette du DICREAM - CNC/DAP et en partenariat avec l’Institut Français d’Ukraine

Le Transpalette reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction des Affaires Culturelles du Centre, du Conseil Régional du Centre, du Conseil Général du Cher, de la Ville de Bourges et du Crédit Mutuel de Bourges

DV

TTrioreau va finaliser un projet mûri durant de longues années. Au centre de cette proposition, il y a le film de Dziga Vertov, L'homme à la caméra. Mais, ici encore, c'est un régime oppositionnel qui va présider au travail de TTrioreau. Dans quelle mesure ? Pour le résumer au plus court, on peut décrire le film de Dziga Vertov comme une tentative de mise à jour de l'activité citoyenne dans la ville d'Odessa en Ukraine ; au ras du sol, la caméra est cet œil qui rend compte de la modernisation, de l'industrialisation de la ville : L'homme à la caméra est un quelque sorte le point de liaison entre le cinéma, la ville et la citoyenneté. Par ailleurs, Dziga Vertov promeut dans son film le montage cinématographique comme vérité, vérité plus pure que l'œil propre du corps. Or, la proposition de TTrioreau opère par rapport au matériau de base un strict décalage : en deux long métrages, TTrioreau va court-circuiter la thématique de Dziga Vertov. Pour le premier film, il s'agit d'un long panoramique aérien qui opère des cercles concentriques autour de l'actuelle Odessa. La ville est mise à distance en une vision panoptique, elle en devient manipulable au fur et à mesure que les architectures, les bâtiments se transforment en pures formes géométriques. Le second film, quant à lui, reprend une des annonces publiée par Dziga Vertov dans la Pravda avant la sortie de son film. Le contenu de cette annonce - Mais où est passé l'homme à la caméra ? (en alphabet cyrillique) - va être tatoué sur le dos de l'artiste, opération filmée en un long plan séquence. Alors que les bâtiments deviennent géométries dans le premier film, ce sont maintenant les lettres de l'annonce qui se transforment en volumes, en quasi esquisses de bâtiments durant la séance de tatouage. Mise à distance contre proximité, montage contre plan-séquence : TTrioreau inverse ici les rapports. Pour autant, le jeu n'est pas gratuit car, au bout du compte, comme le montre la phrase tatouée sur la chair même de l'artiste, une plus grande proximité est atteinte. C'est de l'inscription de l'architecture, du sens toujours décalé de cette dernière sur le corps propre dont il est question ici : tout se passe comme si la peau prenait la place de l'œil, une peau comprise comme membrane sur laquelle vibre le sens polysémique de l'architecture. Les deux films seront projetés simultanément, en vis-à-vis, dans une même temporalité. Le point de liaison entre les deux projections ne sera pas assuré par un acteur physique, mais par l'immatérialité d'une ellipse sonore qui bouclera les deux moments dans une seule et même architecture. Ainsi une seule trame sonore pour les deux films, quadriphonie enveloppante où l'on redécouvre les vertus secrètes du montage. Aux deux pôles visuels muets répondent les éléments sonores utilisés dans l'ellipse. Le rotor de l'hélicoptère d'une part, fureur mécanique d'une géante toupie ("dziga") et la petite machine à tatouer d'autre part avec ses aiguilles lancées à travers la chair en singulières rotations ("vertov"). 64 minutes 32 secondes d'une musique concrète mixée dans le souci d'être un élément structurel de l'installation contre l'expressivité naïve de l'illustration. La diffusion du son crée l'espace de rencontre des deux films. Arrachés aux deux dimensions de leurs écrans, ils deviennent l'espace architecturé d'un lieu déconcertant pour qui s'y avance, pour qui s'immerge dans cet environnement à échelles multiples que l'on appréhende de l'œil et de l'oreille. Ici la mémoire convoquée du cinéma-vérité ("kino-pravda" où l'œil produit autant le réel qu'il l'enregistre) questionne à son tour, dans les mouvements giratoires et bruyants, les espaces bâtis dans lesquels nos corps témoignent des contraintes à les habiter.

Emmanuel Decouard & Jérôme Duvigneau

DV

Quelle est l’actualité de « L’homme à la caméra » le célèbre film de Dziga Vertov ? Cette question est au centre de l’exposition de TTrioreau. Initialement réalisé en 1929, le film de Dziga Vertov s’inscrivait dans une dynamique particulière : l’édification de l’union soviétique avec l’idée d’une révolution permanente. En filmant la ville d’Odessa, ses nouvelles industries et surtout l’intrusion de la modernité via le travail des ouvriers et les activités de toutes les forces vives, le cinéaste voulait donner une retranscription cinématographique des bouleversements en cours. Véritable manifeste pour une nouvelle vision ou ville et citoyens deviennent les éléments d’une possibilité d’enregistrer la vérité du monde, vérité bien plus exacte que celle perçue par l’œil humain, « L’homme à la caméra » inaugurait également des principes dynamiques de montage - « L’œil mécanique de la caméra, qui se refuse à utiliser l’œil humain comme pense-bête, recherche à tâtons dans le chaos des événements visuels, (…) le chemin de son propre mouvement ou de sa propre oscillation, et fait des expériences d’étirement du temps, de démembrement du mouvement ou au contraire d’absorption du temps en lui-même. » - Bien qu’absent de l’exposition, le film de Dziga Vertov ne cesse de hanter les deux films de 64 minutes 32 secondes que TTrioreau présente à Bourges. Le premier montre un long travelling aérien tourné de nuit au-dessus d’Odessa dans une tentative de cerner visuellement la ville. Lors de ce parcours, la caméra offre l’étrange image de vastes zones d’ombres sillonnées uniquement par le balai des phares de voiture le long des boulevards. Régulièrement, un bâtiment visiblement important (hôtels, église, mairie) car violemment éclairé vient trouer l’obscurité. Premier constat, la ville hésite. Elle n’est plus la perle soviétique symbole du communisme en marche. Elle n’est pas encore cette ville que l’Ukraine aimerait ouverte aux investissements étrangers. Ces pôles lumineux, sans véritable nécessité si ce n’est de faire signe, sont bien les marques d’une industrie capitaliste colonisatrice et déjà en train d’apposer les marques visuelles du spectacle qui lui est toujours nécessaire. Le film devient même tragique car au lieu du montage disruptif de Dziga Vertov, TTrioreau se contente d’un simple panoramique dépourvue du moindre montage. Impossible de filmer comme Dziga Vertov la monumentalité d’une ville engagée dans la révolution. Ici, l’effet de plongé la transforme en théâtre abstrait ou surgissent des formes, des lueurs, des flux, des mouvements linéaires. Dans les deux films (celui de Dziga Vertov et de TTrioreau) nous sommes bien face à un spectacle, l’un violemment engagé dans une syntaxe nouvelle alors que l’autre joue sur le registre d’une certaine objectivité, qualité qui nous le savons désormais est justement au cœur même de la définition du capitalisme comme représentation d’un ordre économique particulier. Le second film, présenté en vis-à-vis, offre l’image du dos de l’artiste tatoué par un professionnel. Lentement émerge une phrase en russe « Où est l’homme à la caméra ? », phrase par laquelle Dziga Vertov avait annoncé son film dans la Pravda. En inscrivant sur son corps cette injonction, TTrioreau propose une réflexion à double détente. Dans un premier temps, il s’interroge sur la qualité du message transmis. Son film montre évidemment que toute transmission d’information est soumise à l’entropie. Celle-ci paraît dans l’écriture cyrillique - incompréhensible - mais aussi dans le travail de tatouage ici filmé comme une maladie qui se répand et boursoufle un corps humain. L’encre suinte, dégouline comme si l’épiderme ne pouvait l’accepter. L’information s’inscrit ici dans un processus de brouillage qui en même temps devient un processus de subjectivation. La peau n’est plus un support mais le dernier rempart contre l’éparpillement des identités. Et il fallait sans doute en passer par Dziga Vertov, par cette l’illusion d’une utopie pour justement réactiver notre rapport au monde. Voilà la seconde leçon de cette exposition : puisqu’il devient impossible d’explorer le réel dans tout son hétérogénéité, l’activité artistique se doit de nouer un lien entre expérience personnelle et l’histoire collective. « Où est l’homme à la caméra ? », la sentence est une réponse au nihilisme de la célébration des valeurs. Elle les déjoue en offrant la vision simultanée d’un artiste qui se risque à prendre position comme citoyen en demandant à l’image d’être ce qu’elle n’est pas encore tout en offrant le spectacle critique d’un espace - la ville - d’où sont exclue tous les idéaux démocratiques. TTrioreau ne cesse, et ses dernières expositions à Glassbox puis au Frac des Pays de la Loire à Carquefou l’ont démontré, de s’intéresser à la ville et l’architecture comme symptômes d’un brouillage des valeurs de notre société. Ici, c’est la question même du politique qui ne cesse d’affleurer. Mais la gravité d’un tel questionnement ne pouvait qu’emprunter au cinéma sa valeur de séduction artificielle.

Damien Sausset, Art Press, numéro 323, avril 2006

DV – De la ville à la peau, de la peau à l’écriture et de l’écriture à la ville

L’officier montre au voyageur une bien singulière machine. Tripartite, elle se compose d’une dessinatrice, d’un lit et d’une herse. C’est l’implacable et démentiel instrument d’un châtiment. Le condamné s’allonge sur le ventre. Sur sa peau puis jusque dans sa chair va être inscrite sa sentence. Chaque aiguille métallique de la herse mettra douze heures à le transpercer entièrement, faisant de toute écriture une souffrance, une révélation déchiffrée de l’intérieur, une jouissance, une condamnation capitale. Ces douze heures sont à séparer en deux parties d’égale durée où la souffrance du condamné, violente et insensée les six premières heures, fait place peu à peu à une sorte d’extase lorsque celui-ci parvient, au terme d’un lent mouvement, à déchiffrer avec ses plaies ce qu’il ne saurait lire avec ses yeux, la loi harassante qui creuse son corps. Ce savoir là le conduit implacablement à la mort.

DV : deux longs métrages projetés simultanément, l’un consistant en un panoramique aérien et nocturne de la ville d’Odessa, l’autre en un plan séquence documentant la séance de tatouage que subit l’artiste. La salle d’exposition n’est pas éclairée autrement que par la lumière des deux écrans, faible et en hauteur pour la vue d’Odessa, puissante, blanche et proche du sol pour le tatouage. En outre, une composition sonore, musique concrète sous forme d’ellipse, relie les deux films en créant l’espace de leur rencontre. Rappel du rotor de l’hélicoptère survolant la ville et de la machine à tatouer ; vacarme assourdissant écrasant toute perception claire et ronronnement métallophone hachuré et précis. Le mixage annule les différences d’échelles et renforce les intervalles, créant ainsi un espace déroutant où l’on ne reconnaît pas ce que l’on connaît en même temps qu’il est une invitation à se déplacer d’un film à l’autre par le mouvement même du son. Tout se passe comme si l’oreille et l’œil cherchaient constamment à se synchroniser par delà les ruptures, tentant d’interpréter les disparités et les décalages en leurs assignant des sources identifiables sans pourtant jamais y parvenir pleinement. Dans cet environnement, le spectateur devient actif en expérimentant une certaine saisie du réel (espace de l’exposition rendu complexe par la pluralité des dispositifs) au sens où Dziga Vertov veut l’entendre : un dépassement, au moyen de l’analyse, des contradictions que le montage a préalablement renforcées et rendues manifestes, afin de faire apparaître du réel ce que seule la caméra pouvait saisir. Au fond, chez Dziga Vertov, c’est une théorie du montage qui précède le tournage. Suprématie de la caméra qui, comme une machine fascinante, se substitue à l’œil humain et se tient au-dessus du peuple ; processus historique vers le réel où le montage s’impose comme condition d’apparition de la vérité. La durée exacte des images bouclées sur les moniteurs est de 64 minutes et 32 secondes, la même que pour L’Homme à la caméra, source du travail de TTrioreau. Mais ici le montage tend à s’effacer le plus possible des films vidéo pour étendre sa dynamique à tout l’espace de l’exposition. Tout en conservant la problématique de Dziga Vertov, TTrioreau en prend techniquement et point par point le contre-pied afin d’instaurer un rapport dialectique questionnant le travail du cinéaste sur la modalité même qu’il préconise - celle du renforcement des contradictions - pour développer son propre rapport critique au monde contemporain.

En 1923, dans son manifeste, Dziga Vertov déclarait : « Je suis un œil. Un œil mécanique. Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir ». C’est là le fondement du Kino-Pravda, du cinéma vérité : la caméra est un œil plus parfait que l’œil humain ; elle permet de révéler la réalité, elle est un instrument omniscient au service de la vérité. En 1929, L’Homme à la caméra représente pour ainsi dire la concrétisation parfaite des théories de Dziga Vertov. Ce film peut être vu comme une tentative pour mettre à jour l’activité des citoyens au cœur de l’industrialisation croissante de la ville d’Odessa et ce, en juxtaposant des fragments de réalité pris sur le vif que le montage organise en un ensemble représentant une vérité thématique. A l’opposé de son ennemi déclaré, le cinéma bourgeois et son cortège de scénarii, décors et autres acteurs, Dziga Vertov entend révéler le monde tel qu’il est, ou plutôt, tel qu’il ne peut être appréhendé que par l’œil-caméra.

L’officier explique que la machine va inscrire sur le corps du condamné, « respecte ton supérieur ». « Connaît-il son verdict ? » demande alors le voyageur. « Non », répond l’officier. « Il ne connaît pas son propre verdict ? » reprend le voyageur. « Non », répète l’officier. Et puis il ajoute : " Il serait inutile de le lui faire connaître, puisqu’il va l’apprendre dans sa propre chair ».

Lorsque TTrioreau se fait tatouer sur le haut du dos, en alphabet cyrillique, une annonce que Dziga Vertov fît paraître dans la Pravda avant la sortie de son film, il ne semble pas incongru d’envisager ce geste comme un écho du texte de Kafka, A la colonie pénitentiaire. Ce qui compte ici c’est le sens même de la phrase et la façon dont il sera permis de l’entendre : phrase tatouée énigmatique pour tout non russophone, y compris l’artiste lui-même qui ne peut l’appréhender que par le biais de la traduction. Manifestement, à l’aide de petites aiguilles métalliques, quelque chose vient lentement s’inscrire sur la peau de l’artiste, un texte dont la traduction ne sera pas livrée au spectateur dans le temps du film. La proposition ne manque pas d’esthétisme et tout le travail de post-production a été particulièrement soigné, noir et blanc magnifique pour un contraste très fouillé. L’inscription elle-même est stylisée, les formes géométriques du lettrage prenant à mesure que le film avance les volumes et la perspective d’une architecture constructiviste. Mais ce jeu formel introduit à dessein un glissement remarquable et surprenant où les vidéos viennent se rejoindre, se fondre l’une dans l’autre pour jouer le jeu d’une substitution. La lente émergence des lettres dans leur dimension architecturale nous renvoie à la ville même d’Odessa dont la présence, peu à peu, devient plus manifeste sur le corps de l’artiste que dans la prise de vue aérienne où les bâtiments, à la faveur d’une étrange métamorphose organique, disparaissent dans l’épaisse nuit ukrainienne. Les volumes perdent de leur consistance pour ne plus être visibles que comme lignes géométriques et, s’il demeure des îlots de résistance à cet écrasement, c’est avant tout en ce qu’ils sont conditionnés par une lumière particulière. Bâtiments commerciaux ou vitrine culturelle, sauvés arbitrairement d’un patrimoine à l’abandon, ceux-là se dressent crânement, mais la ville bat la mesure d’un cœur essoufflé qui peine à expulser tout ce rouge sang conservé dans ses murs en partie délabrés. Odessa lentement se délite, oubliée de ceux qui ont la charge de la faire vivre et qui ne font au mieux que la brader au bénéfice des profits immédiats. C’est ce que l’œil mécanique de la caméra capture et restitue. C’est la ville organique face au corps architecturé : « Mais où est passé l’homme à la caméra ? », traduction de ce qui se dessine sur le dos de l’artiste, loi scripturale médiatisée par l’écran qui irradie tout l’espace pour en faire un lieu de montage où les films vidéo se mêlent, se substituent puis se défont.

Le refus de la dramatisation et la mise en présence de fragments déconnectés sont des éléments que l’installation DV reprend à Dziga Vertov. Mais TTrioreau semble vouloir pousser cette logique jusque dans ses derniers retranchements : si le panoramique aérien d’Odessa peut bien correspondre à l’idéal vertovien du mouvement perpétuel, il n’en est pas moins une mise à distance (révélatrice) de la ville elle-même. Il constitue une abstraction au sein de laquelle le plan architectural se transforme en un ensemble formel à la géométrie étrangement organique et entraîne ainsi ce que l’on pourrait appréhender comme un devenir peau de la ville. Quant à l’inscription de la phrase parue dans la Pravda sur la peau de l’artiste, n’est-elle pas l’inversion exacte du sens qu’avait voulu lui donner Dziga Vertov ? La phrase tatouée, en effet, ne précède plus le film mais en est au contraire, au moment où elle est entièrement déchiffrable, la conclusion même. Il y a quelque chose de déconcertant dans le travail de TTrioreau, un quelque chose qui se situe dans le fait que, partant des thématiques propres à Dziga Vertov, tout est déplacé, constamment et à chaque endroit, pour venir court-circuiter l’idée initiale. Ce déplacement consiste dans le fait que le montage (ce qui fait tenir les choses ensemble pour Dziga Vertov) n’est plus présent dans les deux films montrés par TTrioreau, mais doit être compris comme l’espace même de l’installation. Ce qui rassemble les fragments de DV, c’est le face-à-face des projections dans lequel le spectateur est inséré et qu’il traverse, tant sur le plan visuel que sur le plan acoustique, grâce à la boucle sonore qui relie l’ensemble. Déambulation au gré de laquelle le visiteur fait l’expérience d’une peau qui devient pellicule, d’une ville qui devient peau et d’une écriture qui devient ville.

Il demeure le sens même de ce qui s’inscrit, incorporé à l’artiste et à sa biographie puisqu’il fait le choix de s’y lier de manière quasi indéfectible pour le reste de son existence. Cela, l’artiste ne saurait le voir et c’est cela même qui nous regarde. Le condamné de Kafka allait apprendre son châtiment dans sa propre chair. TTrioreau, quant à lui, se fait inscrire sur la peau ce verdict qu’il a pressenti : « Mais où est passé l’homme à la caméra ? ». La problématique se situe toute entière dans ce constat : la disparition de la subjectivité derrière le travail de la caméra. Si pour Dziga Vertov la tâche du cinéaste pouvait s’organiser selon la série, « je vois avec la caméra, j’inscris sur la pellicule et j’organise avec le montage », l’objectivité supposée de l’œil-caméra demeurait bien fragile puisqu’elle ne pouvait se passer du point de vue du cinéaste-monteur. Avec DV, c’est le corps lui-même qui devient le lieu de l’inscription, c’est la peau qui prend la place de la pellicule. L’espace de l’installation où se rencontre le corps de l’artiste et les corps des spectateurs produit la dynamique du montage et prononce le verdict de la disparition de l’homme derrière la caméra en produisant un sens qui, au regard de la pièce de TTrioreau, pourrait bien être celui d’une implacable condamnation.

Jérôme Duvigneau & Emmanuel Decouard

PRYSM